2016年度 第4回ベスト・プロデュース賞 受賞者

|

|

【選考理由】 「自然は壊すことなく、生きたまま、街は壊すことなく、変化させず、現状 のまま」というような独自のデジタル化を駆使したアートへの概念で活動してこられたアート集団。 近年では、世界遺産である「下鴨神社 糺の森(ただすのもり)」に、森の参道をアート空間とする作品と、楼門の中の空間に球体を展示する作品において、京都の文化価値向上に繋げる。 それ以外にも、多くのアナログとデジタルを融合させたアート作品、ライブの演出など、国内外にその活動のフィールドを拡げ、アート集団として、絶大なる評価を受けておられる功績をたたえ今回のご推挙となりました。 |

| 【プロジェクトの概要】 |

|

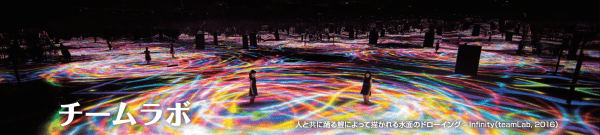

下鴨神社 糺の森の光の祭 Art by teamLab ~世界遺産の森に広がる神秘的な光の空間~ 世界遺産である 下鴨神社 糺の森。 チームラボが、森の参道を光のアート空間する作品「呼応する木々 -下鴨神社 糺の森」と、 下鴨神社の楼門の中の空間に「呼応する球体- 下鴨神社 糺の森」を展示し、参道沿いの木々と楼門内をライトアップしました。 |

|

【受賞した感想】 |

|

大変光栄です。今回のプロジェクトを一過性のブームに終わることなく、広く京都の文化価値向上を図ることを旨とし永く継続される、伝統行事として根付かせたいと思っております。 |

| 【今後の活動などについて】 |

|

チームラボでは、自然が自然のままアートになる、都市が都市のままアートになるプロジェクトを行っています。 周辺を知覚することやネットワークといったデジタルテクノロジーも、光や音なども、非物質なマテリアルであるために、物理的にはなんの影響ももたらさない。 そのような非物質なマテリアルを使うならば、つまりデジタルを使って、自然を破壊せず、自然が生きたまま、アートにすることもできる。また、街も、物理的には変化させず、現状の街の機能を持ったまま、アートにすることができる。 自然の中にアートがあるのではなく、自然そのものが自然のままアートになる。街の中にアートがあるのではなく、街の一部がそのままアートになる。そして、その考えを拡大していくと、都市そのものを、都市の機能を持ったまま、デジタル化によって大きなアート空間にすることができる。 さらに、チームラボの「デジタルアートがその場の鑑賞者の関係性に影響を与える」という考えによって、都市という場をデジタルアートにすることで、都市にいる人々の関係性をとてもポジティブなものへと変えていくことができるのではないかと考えている。 |

| 【プロデュースとは】 |

|

チームラボはデジタルアートを制作しているアーティスト集団です。 デジタルによる新しいアートは、アートそのものを拡張し、人々とアートの関係や、社会にとってのアートの存在意義を大きく変えていくであろうと思っています。そして、デジタルアートによって、人類の価値観を変えていきたいと思っています。 |

|

【登壇者のご紹介など】 |

||

|

|

|

| 堺 大輔 氏 共同創業者 |

呼応する木々 - 下鴨神社 糺の森 / Resonating Trees - Forest of Tadasu at Shimogamo Shrine 世界遺産である下鴨神社の糺の森の中の参道沿いの木々がライトアップされ光り輝く。木々の光は、それぞれ自律しており、ゆっくりと呼吸するかのように強く輝いたり消えたりしている。 木々の光は、鑑賞者や動物が近くを通ると、光の色を変化させ音色を響かせる。そして、その木の光は次々と伝播していく。 長い参道の向こうの方から光が押し寄せてくれば、向こうに、人や森に住む動物がいることを意味する。人々は同じ空間にいる他の者の存在を普段より意識するだろう。 |

|

|

呼応する球体 - 下鴨神社 / Resonating Spheres - Shimogamo Shrine 下鴨神社の楼門の中の空間にただよう光の球体は、自律し、強く輝いたり消えたりし、まるでゆっくりと呼吸しているかのようにふるまう。 光の球体は、人が叩いたり何かにぶつかったりして衝撃を受けると、光の色を変化させ、色特有の音色を響かせる。そして、そのまわりの球体も呼応し、同じ光の色に変化し音色を響かせていく。そして次々にまわりの球体も連続的に呼応していく。 球体の近くの木の光も、同じように呼応する。木の光は、楼門を超え、参道の木々の光も呼応し、光の色を変え、音色を響かせる。また、参道の木々の光も、楼門を超え、楼門の中の木の光に伝播し、同じように、近くの球体は呼応する。 球体の光も、参道の木々の光も、楼門を超えて、互いに呼応し連続する。 人々は、楼門を超えて、同じ空間にいる他の人々や動物達の存在を普段より意識するだろう |

| ※クリックすると、授賞式で投影されたVTRがご覧頂けます。 | |